Comme toute activité humaine, l'aménagement et le fonctionnement de la plate-forme génèrent des effets sur leur environnement.

Il s’agit d’une part d’effets locaux qui peuvent par exemple être liés aux rejets des eaux drainés de la plate-forme ou à la perturbation potentielle de la faune par les avions. A contrario, les modalités d'entretien spécifique et l'absence d’autres activités humaines perturbatrices au sein des emprises de l'aéroport peuvent être propices au développement local de certains milieux et de certaines espèces.

La proximité du lac de Grand-Lieu, zone humide d’importance internationale, sur l’une des principales voies des oiseaux migrateurs en Europe, appelle évidemment à une attention particulière.

L’activité aérienne et le fonctionnement de la plateforme participent d’autre part à des effets globaux liés en particulier aux émissions de gaz à effets de serre qui contribuent au réchauffement climatique.

Quel est l’effet de la plate-forme sur la qualité de l’eau ?

Les risques de pollution liées aux activités aéroportuaires

Les risques de pollution sur la plate-forme sont de trois types :

- les pollutions chroniques dues au fonctionnement général de l’aéroport. Ces pollutions sont globalement du même type que celles générées par une importante infrastructure routière : particules fines causées par les freins des véhicules ou à l’abrasion des pneus;

- les pollutions saisonnières imputables en période hivernale, au déverglaçage des pistes, antigivrage et dégivrage des avions ;

- les pollutions accidentelles liées à certaines activités à risque du fait de l’emploi et du stockage de produits présentant des dangers potentiels pour l’environnement : carburants (kérosène et avgas), émulseurs pour les essais pompiers, autres produits dangereux liés aux activités de maintenance et de stockage des déchets.

Le traitement des eaux de la plate-forme

Les eaux pluviales captées par la plateforme aéroportuaire sont drainées vers 17 exutoires distincts :

- 15 d’entre eux s’écoulent vers le ruisseau de Bougon puis vers la Loire

- 2 s'écoulent vers le bassin versant du Lac de Grandlieu.

Les aires drainées, par sous bassins, sont très variables, tant en superficie qu’en occupation des sols. Les superficies drainées vers un exutoire varient de quelques milliers de m² à près de 60 ha.

Le réseau d’eaux pluviales de la plateforme est équipé de :

- 5 bassins de rétention qui tamponnent quasi exclusivement les eaux pluviales des parkings véhicules ;

- 8 ouvrages de type débourbeur-déshuileur, dont un principal localisé sur l’exutoire du Tertre. C’est en effet, sur ce sous bassin versant que se concentrent les principales activités polluantes de la plateforme.

Le concessionnaire actuel mène une démarche de mise à niveau de l'assainissement de la plate-forme. En complément des dispositifs déjà existants, un ouvrage de traitement des eaux pluviales sera réalisé au niveau de l’exutoire du Tertre. Cet ouvrage traitera également les eaux issues de 2 autres exutoires (Chêne pointu et Ancienne tour). Cet ouvrage sera mis en service à court terme par le concessionnaire actuel.

De plus, un système de récupération et de traitement des eaux utilisées dans le cadre des essais pompiers a été réalisé.

Le dispositif de suivi

Avec l’aide d’un bureau d’études spécialisé, le concessionnaire a défini un réseau de surveillance en vue d’obtenir des informations pour identifier l’impact de l’activité aéroportuaire sur la qualité des eaux et caractériser les pollutions. Les points de surveillance ont été déterminés en fonction de la nature des surfaces collectées.

Le réseau de surveillance se compose de deux types de suivi :

- Le suivi de la qualité des eaux superficielles (cours d’eau) à la sortie immédiate de la plateforme afin d’éviter toute interférence avec d’autres activités génératrices de pollutions.

- Le suivi des exutoires qui collectent les eaux pluviales de la plateforme via un réseau de fossés.

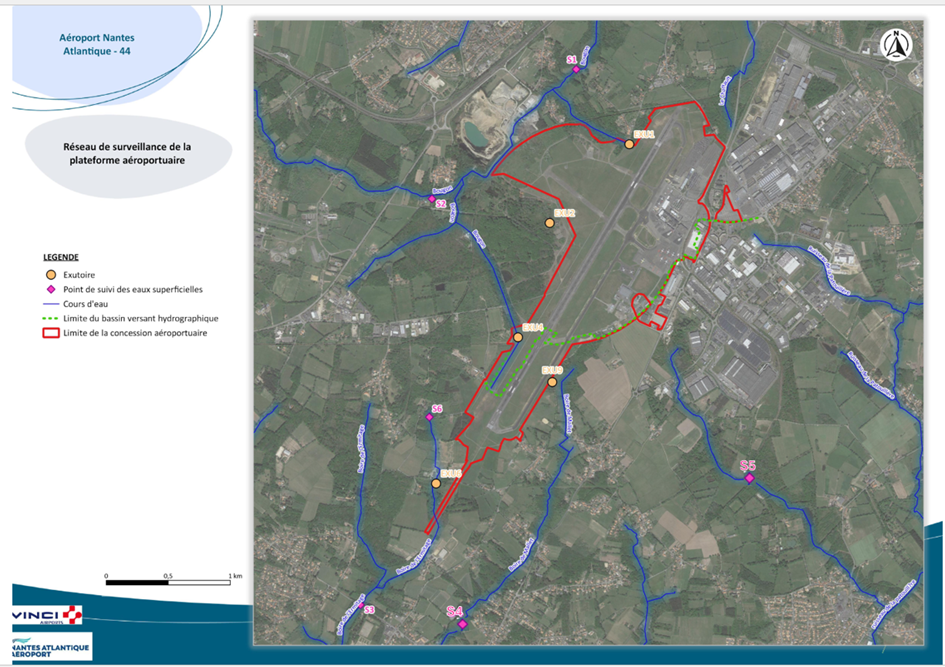

La carte ci-dessous localise les différents points de surveillance :

Points de surveillance de la qualité des cours d'eau

Le réseau de surveillance se compose de 6 points de mesure :

- 2 points sur le ruisseau du Bougon affluent de la Loire : S2 à l’amont (non influencé par les rejets de la plateforme) et S1 à l’aval

- 2 points sur le ruisseau de l’Ermitage qui se rejette dans lac de Grand Lieu : S6 à l’amont (non influencé par les rejets de la plateforme) et S3 à l’aval

- Le point S4 sur la boire du Mallet qui se rejette dans lac de Grand Lieu

- Le point S5 sur la boire de la Marsoire qui se rejette dans lac de Grand Lieu

Pour le « Bougon » et la « Boire de l’Ermitage » des mesures sont réalisées en amont et aval de façon à mesurer l’impact des rejets de l’aéroport sur les cours d’eau voisins.

Points de surveillance des exutoires

Les exutoires 1, 2 et 4 collectent les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées de la piste, des aires de stationnement avions et des aires de circulation de l’aérogare.

Les exutoires 6 et 9 collectent les surfaces imperméabilisées de la piste. Il n’a pas semblé pertinent de suivre les autres exutoires car les surfaces collectées sont soit faibles soit présentent des dispositifs de traitement tels que séparateurs d’hydrocarbures et bassins de rétention.

Le concessionnaire effectue des suivis bi-annuels de la qualité des rejets d’eaux pluviales et des eaux superficielles afin de disposer de données à différentes périodes de l’année.

Les prélèvements sont effectués par une société spécialisée agréée et un laboratoire accrédité et portent sur 65 paramètres pour les exutoires et 41 paramètres pour les cours d’eau.

Les résultats des suivis de la qualité des eaux au niveau des exutoires

Les analyses que la DGAC a menées dans le cadre de l'état initial de l'environnement, notamment les études hydrologiques et d’assainissement ainsi que les résultats des suivis menés par le concessionnaire montrent que la qualité actuelle des eaux superficielles au niveau des exutoires est globalement bonne.

Néanmoins des dégradations de la qualité de l’eau ont été observées à certaines périodes sur trois exutoires. Il s'agit principalement de pollutions organiques ponctuelles qui peuvent être liées à la biodégradation des produits de déverglaçage de la piste et dégivrage des avions. La présence ponctuelle d’hydrocarbures et de métaux (cadmium, cuivre et zinc) a également été constatée.

Afin de tenir compte de cette situation, les services de l’Etat (DDTM) ont fixé par arrêté du 3 novembre 2023, pour 6 paramètres parmi les 65 suivis par le concessionnaire tous les ans, des objectifs de qualité à atteindre. Il s’agit des paramètres DCO (Demande Chimique en Oxygène), DBO5 (Demande biologique en Oxygène sur 5 jours), et COT (Carbone Organique Total) qui permettent d’évaluer l’impact des pollutions organiques ponctuelles pouvant être liées à la biodégradation des produits de déverglaçage des pistes et de dégivrage des avions en hiver.

Les autres paramètres tels que le cadmium, le zinc et le cuivre sont suivis mais il n’existe pas de référentiel d’évaluation de la qualité des exutoires qui permettent de comparer les valeurs mesurées avec des valeurs cibles.

Les valeurs reportées sont des mesures effectuées sur le terrain pendant une année à deux périodes : hautes eaux et basses eaux.

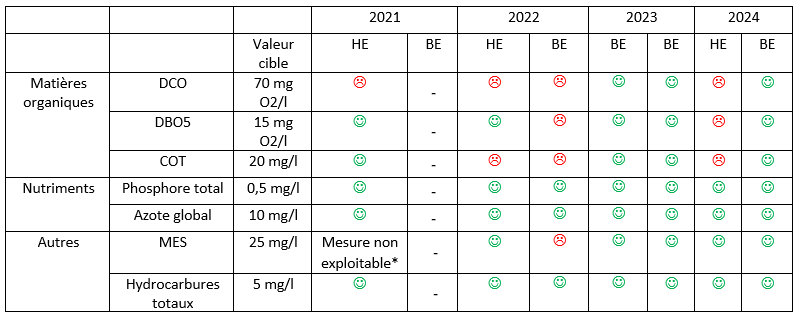

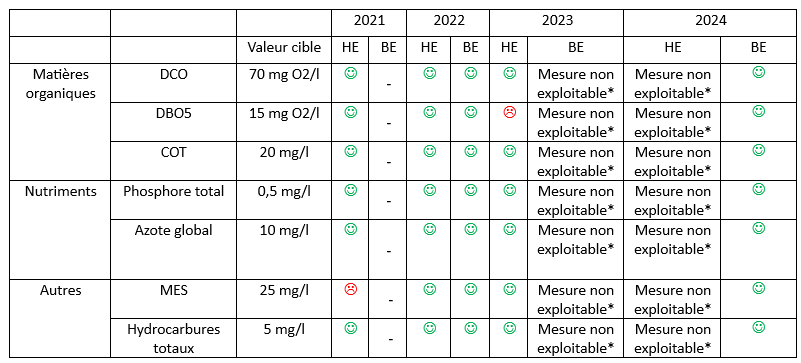

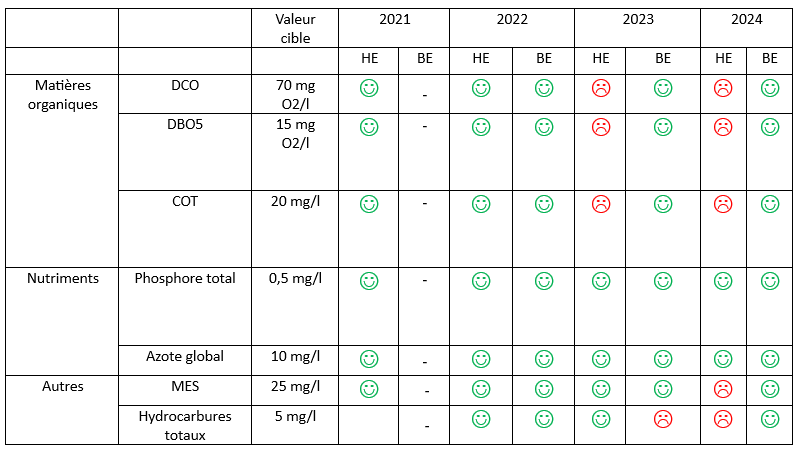

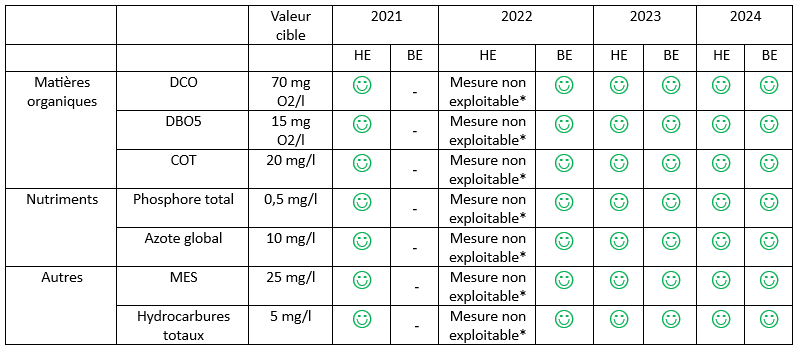

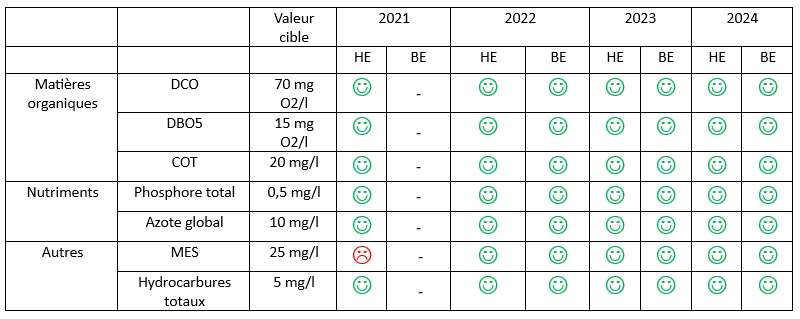

Dans les tableaux suivants, il est présenté une comparaison entre la valeur mesurée et la valeur cible définie dans l’arrêté du 03 novembre 2023.

Les tableaux suivants présentent les résultats des campagnes de mesures pour chaque exutoire :

Exutoire 1

*Les mesures sont non exploitables en raison d’un problème technique lié à la mesure, ou de la très faible lame d’eau due à la sécheresse.

Exutoire 2

Exutoire 4

Exutoire 6

Exutoire 9

Une synthèse des résultats des campagnes de mesure sera présentée chaque année à compter de 2021.

Source : Direction générale de l’aviation civile (DGAC) / Bureau d'études Artelia et Aéroports du Grand Ouest (AGO)

Les résultats des suivis de la qualité des eaux superficielles (cours d'eau)

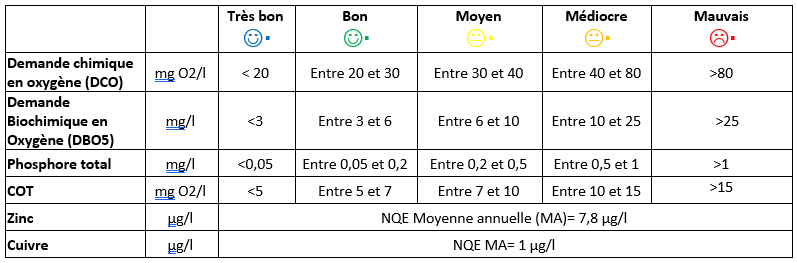

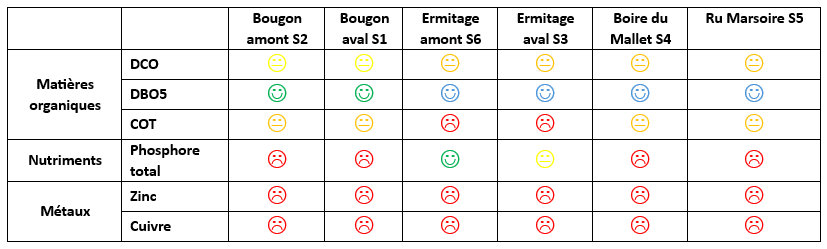

Parmi les 41 paramètres mesurés, les indicateurs suivis pour évaluer la qualité des cours d’eau situés autour de la plateforme, ont été choisis en fonction des paramètres dont les seuils sont fixés par l’arrêté ministériel du 27 juillet 2018 qui fixe les objectifs de qualité des masses d’eau (Cf. tableau ci-dessous).

Dans le cadre de l’état initial de l’environnement mené par la DGAC, des mesures de qualité des eaux superficielles ont été réalisées en 2019 sur les cours d’eau Le Bougon et l’Ermitage. Ces mesures ont été renouvelées en 2020 par le concessionnaire pour se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 17 octobre 2019. À la suite de l’analyse des résultats de ces deux campagnes de mesures, il a été retenu de réaliser à partir de 2022 un suivi systématique des cours d’eau au niveau de six points.

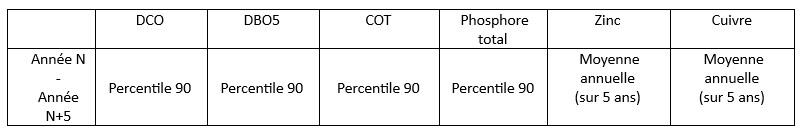

La méthode de calcul des indicateurs est basée sur le « Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales (cours d’eau, canaux, plans d’eau) du Ministère de la Transition écologique et solidaire » (version décembre 2023).

Pour les paramètres DCO, DBO5, COT et phosphore total, le percentil 90 est calculé à partir des données acquises au cours des cinq dernières années.

S’agissant des paramètres Zinc et Cuivre, les valeurs sont la moyenne des mesures effectuées sur le terrain sur les cinq dernières années à deux périodes : hautes eaux et basses eaux.

Le tableau suivant présente les résultats des campagnes de mesures pour la période 2019-2024 :

Glossaire

DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours) : Cette mesure permet de quantifier l’oxygène nécessaire pour que les micro-organismes décomposent la matière organique présente dans l'eau sur une période de cinq jours. Une DBO5 élevée indique une forte concentration de matière organique, ce qui peut signifier une pollution de l'eau.

DCO (Demande Chimique en Oxygène) : Cette mesure permet de quantifier l’oxygène nécessaire pour oxyder toutes les matières organiques et inorganiques présentes dans l'eau. Comme la DBO5, une DCO élevée peut indiquer une pollution.

COT (Carbone Organique Total) : Il s'agit de la quantité totale de carbone lié à des composés organiques dans l'eau. Le COT est un indicateur de la pollution organique globale.

MES (Matières En Suspension) : Ce sont des particules solides présentes dans l'eau qui ne se dissolvent pas. Une concentration élevée de MES peut réduire la qualité de l'eau, affecter la vie aquatique et indiquer une pollution. Des niveaux bas de MES sont préférables, car ils indiquent une eau plus claire et moins de pollution par des particules solides.

Phosphore total : ce paramètre mesure la concentration de tous les types de phosphore présents dans l'eau, y compris le phosphore dissous et celui lié à des particules. Il est souvent présent sous forme de phosphates. Le phosphore est un nutriment essentiel pour les plantes aquatiques, mais un excès peut entraîner une croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques, un phénomène connu sous le nom d'eutrophisation. Cela peut réduire la teneur en oxygène de l'eau, nuire à la vie aquatique et entraîner des problèmes esthétiques et odorants. Ainsi, des niveaux modérés à faibles de phosphore total sont généralement souhaitables pour maintenir une bonne qualité de l'eau.

Azote total : Ce paramètre représente la somme de toutes les formes d'azote dans l'eau, y compris l'azote organique, les nitrates, les nitrites et l'ammoniac. Comme le phosphore, l'azote est un nutriment clé pour les plantes et les algues. Des concentrations élevées peuvent également provoquer l'eutrophisation, entraînant une diminution de l'oxygène dissous et affectant la faune aquatique. De plus, des niveaux élevés de nitrates, en particulier, peuvent être dangereux pour la santé humaine s'ils contaminent les sources d'eau potable. Par conséquent, maintenir des niveaux d'azote total bas à modérés est essentiel pour assurer une bonne qualité de l'eau.

Zinc : Le zinc est un métal présent naturellement dans l'environnement, mais il peut également provenir de sources anthropiques telles que les rejets industriels, les eaux usées et le ruissellement urbain des surfaces. À faibles concentrations, le zinc est un oligo-élément essentiel pour les organismes aquatiques. Cependant, des concentrations élevées peuvent être toxiques pour la vie aquatique, affectant la croissance, la reproduction et la survie des poissons et des invertébrés. Ainsi, des concentrations de zinc dans l'eau doivent être surveillées et maintenues à des niveaux sûrs pour protéger les écosystèmes aquatiques.

Cuivre : Le cuivre est un autre métal qui se trouve naturellement dans l'environnement, mais il peut également être introduit dans les systèmes aquatiques par des activités humaines telles que l'industrie, l'agriculture et le ruissellement des surfaces.

Percentile 90 : le percentile 90 est une valeur statistique qui indique que 90 % des échantillons mesurés ont une concentration inférieure ou égale à cette valeur. Cela aide à comprendre la variabilité et la distribution des données de qualité de l'eau. Utilisé pour évaluer la qualité de l'eau sur une période donnée, il permet de s'assurer que la majorité des mesures respectent les normes de qualité.

Comment évolue l’avifaune à proximité de l’aéroport ?

Le lac de Grand-Lieu appartient au réseau mondial des Sites Ramsar (Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar, Iran). Il est couvert dans sa majeure partie par une Réserve nationale, gérée par la Société nationale de protection de la nature (SNPN). A l'est, une réserve régionale, gérée par la Fédération des Chasseurs de Loire-Atlantique, complète le dispositif.

Lors des atterrissages face au Nord, le lac de Grandlieu est survolé à l'Est (réserve régionale) à une altitude variant d'environ 600m en rive Sud à 200m sur la rive proche du bourg de Saint-Aignan de Grandlieu. Lors des décollages face au Sud les avions gagnent plus rapidement de l'altitude et virent sur les rives du lac, vers l'Est pour 80% du trafic et vers l'Ouest pour 20%.

En 2017, à la demande des médiateurs sur le projet de transfert à Notre - Dame des Landes, le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a analysé l’impact des mouvements d’avions sur l’avifaune. L'étude a conclu que " ni les mouvements actuels des avions, ni l’augmentation futur du trafic de l’aéroport de Nantes-Atlantique ne sont susceptibles d’engendrer un impact significatif sur les populations d’oiseaux du Lac de Grand Lieu."

Pour en savoir plus

- sur la réserve, site de la SNPN ;

- sur les " impacts significatifs dommageables pour l’avifaune du lac de Grand Lieu liés à l’éventualité de l’augmentation du trafic de l’aéroport de Nantes Atlantique ", étude MNHN, septembre 2017.

Quelle est la nature des dépôts observés autour de l’aéroport et quel lien éventuel avec la circulation aérienne ?

Des riverains de l'aéroport ont signalé aux élus du territoire et aux services de l'État avoir observé des dépôts de différentes natures (suies* et matières huileuses) sur leurs toitures ou dans leur jardin. Afin de préciser la nature de ces dépôts et de clarifier leurs liens éventuels avec le trafic aérien autour de l'aéroport, la préfecture de Loire-Atlantique a souhaité qu'une étude soit rapidement engagée.

* Que sont les « dépôts de suie » ? La suie, de couleur noire, est un sous-produit de combustions incomplètes provenant de combustibles d’origine fossile et biomassique ; Les particules de suies sont composées de carbone suie à hauteur de 50 à 70% et de carbone organique ; Elles présentent une large diversité de taille et de composition chimique.

Afin de garantir la rigueur méthodologique nécessaire et d'assurer la cohérence de cette étude avec les autres travaux menées à l'échelle nationale sur ce sujet, cette étude est pilotée par la DGAC et mobilise localement l'expertise d'Air Pays de la Loire, association agréée par le ministère de la transition écologique et solidaire pour la surveillance de la qualité de l'air. Cette étude s'inscrit dans la même démarche que l'étude portant sur les particules ultrafines.

Initialement programmée pour démarrer dès l'année 2020, compte tenu de la chute du trafic, l'étude s'est finalement déroulée durant une année à partir d'avril 2021. L'objectif est de collecter et d’analyser les dépôts de suies observés chez les riverains autour de l’aéroport de Nantes-Atlantique afin d'évaluer l'existence d'un lien éventuel avec le trafic aérien et de répondre aux besoins d’information des riverains de la plateforme. Des prélèvements et des collectes d’échantillons ont été réalisés dans l'enceinte de l'aéroport et sur un avion témoin puis complétés par des prélèvements chez des riverains.

Le rapport Mesures de dépôts dans l’environnement de l’aéroport de Nantes-Atlantique (publié en janvier 2023) présente les résultats des analyses des dépôts collectés sur un avion de ligne comparés à ceux collectés chez des riverains de l’aéroport.

La comparaison des résultats des analyses chimiques sur les dépôts collectés chez les riverains de l’aéroport ne montre aucun lien avec ceux réalisés sur l’avion témoin étudié et dans les produits purs (kérosène, huile moteur, produit de dégivrage).

Cette étude suggère une absence d’influence des postes investigués liés au trafic aérien (kérosène, produit de dégivrage, huile moteur, graisse sur train d’atterrissage) sur les dépôts collectés dans l’environnement de la plateforme aéroportuaire.

Afin de conforter cette première conclusion, de nouvelles analyses pourraient être envisagées sur de nouveaux dépôts collectés chez les riverains.

Quelles sont les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités aéroportuaires ?

Au-delà de la pollution locale et régionale que peut générer l'activité aéroportuaire (cf rubrique qualité de l'air et santé), les activités aéroportuaires émettent des gaz à effet de serre qui contribuent à l'effet global de réchauffement climatique.

On distingue généralement les émissions liées directement au trafic aérien (émissions en croisières, émissions lors du cycle atterrissage-décollage, émissions des avions au sol) des autres émissions imputables au fonctionnement de la plate-forme aéroportuaire (véhicules et engins de piste, chauffage des bâtiments, travaux, trafic automobile induit pour les employés de la plate-forme, pour les passagers, pour l’acheminement du fret, etc.)

Les émissions du transport aérien

S'agissant des émissions du transport aérien, les inventaires consolidés évaluent leur part à environ 2% des émissions mondiales de CO2.

Chaque année, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) publie un bilan des émissions gazeuses du transport aérien. Le dernier bilan des émissions de CO2 de l’aviation commerciale réalisé montre que les efforts du secteur pour diminuer ses émissions portent leurs fruits. Ainsi, au niveau national, entre 2000 et 2021, les émissions ont diminué de 38,6% pour un nombre de passagers-équivalents-kilomètres-transportés (PKTeq) en diminution de 18,1%, soit une diminution de 25,1% des émissions unitaires (émissions par passager-équivalent-km-transporté), correspondant à une décroissance moyenne de 1,4% par an.

Le bilan contient un focus sur les principales plateformes françaises dont Nantes-Atlantique : Les émissions gazeuses liées au trafic aérien.

Evolutions sur la plateforme nantaise des émissions de CO2 associées au trafic aérien

- LC (vol long-courrier) : vol d'une durée supérieure à 4h30 ; en pratique,à partir de la Métropole, il s'agit des vols vers l'Outre-Mer ou internationaux hors Europe et hors bassin méditerranéen.

- vol intérieur : vol dont l'origine et la destination sont en France (y compris Outre-Mer)

- cycle : rotation incluant une arrivée et un départ

- LTO (Landing Take Of) : phases approche, roulage, décollage et montée inférieure ou égale à 3 000 pieds (915 m)

- PAX : nombre de passagers transportés

- PAXeq (passagers équivalents) : nombre de passagers transportés + masse de fret et courrier transportés /100

- PKTeq (passagers équivalents-kilomètres-transportés) : PAXeq x distance

En matière de lutte contre le changement climatique, le transport aérien s'inscrit dans les objectifs fixés à l’échelle internationale et notamment celui de la croissance neutre en carbone à partir de 2020.

Pour atteindre cet objectif, l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a développé le concept de « panier de mesures » basés sur quatre leviers, dont la mise en œuvre est déclinée à l’échelle européenne et nationale :

- l’amélioration de la performance énergétique des aéronefs ;

- l’optimisation des procédures opérationnelles (gestion de la circulation aérienne) conduisant à réduire la consommation de carburant ;

- le développement des biocarburants aéronautiques durables ;

- la mise en place de mesures économiques fondées sur le marché (acquisition d'unités de compensation par les compagnies aérienne permettant de financer des projets de réduction ou de capture du carbone par exemple).

Dans le cadre de ce panier de mesures, le mécanisme CORSIA ("Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale") a été négocié et adopté par l'OACI en 2016. Ce mécanisme mondial permettra d’assurer la compensation des émissions liées aux vols internationaux en croissance par rapport à une référence. La France est pleinement engagée dans la mise en œuvre du dispositif et les opérateurs ont d’ores et déjà commencé à mesurer et vérifier leurs émissions de CO2.

Pour plus d’informations sur le CORSIA, une page dédiée est disponible sur le site web de l’OACI.

Par ailleurs, les vols réalisés au sein de l’Espace économique européen sont également soumis au marché carbone européen depuis 2012, ce qui permet d’assurer l’atteinte des objectifs climatiques de l’Union Européenne.

Les émissions imputables au fonctionnement de la plate-forme aéroportuaire

Les émissions imputables au fonctionnement de la plate-forme aéroportuaire représentent environ 5% des émissions totales liées au trafic aérien.

L'article 45 de la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte fait néanmoins obligation aux exploitants des principaux aérodromes d’établir un programme d'actions dont l’objet est de réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques à hauteur de -10% et -20% pour les années 2020 et, respectivement, 2025, par rapport à l’année 2010, prise comme année de référence. L'aéroport de Nantes, qui devait être transféré, n'a toutefois pas été concerné par cette obligation. L’Agence de la transition écologique (ADEME) a publié un bilan national des dispositions prises par les aérodromes pour atteindre les objectifs précités. Ce bilan conclut que les objectifs fixés par la loi devraient être atteints par les aérodromes du dispositif.

Le gestionnaire de l'aéroport s'est en revanche engagé depuis 2015 dans une démarche "Airport Carbon Accreditation" qui fait référence au niveau international en tant que Système de Management carbone des aéroports. L’aéroport a été certifié niveau 2 en 2019, pour avoir réduit régulièrement ses émissions de CO2 sur 3 ans et s'est inscrit dans la résolution pour la neutralité carbone en 2050 : « Zéro émission nette de carbone d'ici 2050 ».